WEBサイトは営業部隊

あなたの文章がそのまま営業部隊であるということ

インターネットは仮想の空間だ。

公開したページには誰もがアクセスでき、そしてその相手を選べない。

それは誰が見ているのか特定出来ない上に、何を思うかも知り得ない。

直接 顔を見ることが出来ないからだ。

直接顔の見えない相手にセールスをかけることの難しさ。

インターネットビジネスでのセールスと現実の世界でのセールスの違いは、これに尽きる。

となると、そのページの意図が伝わらず、理解を得られなければ、何に対して相手が興味を失って去っていったのかも分からない。

基本的には文章を一方的に読んでもらうだけということだ。

あなたの文章は営業部隊の武器であり、

営業行動そのものなのである。

物の価値は分からない

たとえばバッグを持ち上げて、その重さを正確に当てることを求められたとしよう。

どれだけ正確に言い当てられるだろうか。

大して正確に言えないことは、容易に想像がつくであろう。

人間の筋肉や目には正確に物質を測定できるようにはできていない。

では、その持ち上げたバッグの値段を正確に当てることはできるだろうか。

これならできるかもしれないと思うだろうか。

そもそも値段というのはこの金額であれば買ってもいい、と思える人がいる前提での最高額である。

となるとオークションをしてその落札金額がそのバッグの値段ということになる。

他人がつける値段は分からないかもしれない。

なら、あなたがつける値段はいくらだろうか。

この場合、あなたの頭の中には何がイメージされているだろうか。

実はバッグの重さを正確に言い当てることができなかったように、値段に関しても人は無力であるのだが、多くの人は認めていない。

しかし多くの人は値段を決められると信じている。

なぜだろうか。

それはメディアが宣伝する値段や市場価格に埋もれて生活しているからだ。

物の値段がどれくらいに「設定されているか」を記憶しているので、物の価値を正確に決められるような気がしているのである。

例を挙げてみよう。

例えば身の回りの不要品に値段を付けることを想像してみてほしい。

このEXILEのCDは藤あや子のCDの2倍は価値があるはずだ、と思うかもしれない。

確かにそれは間違いないかもしれない。

でもその藤あや子のCDが100円なら売れるのか、5円で売れるのか、は良く分からない。

相対的な価値は分かるのに、金額となると不確かさが露呈される。

これは経済学者のアリエリー、ローウェンスタイン、プレレックが『一貫した恣意性』と2003年に論文で発表した。

これは目が不自由な人に似ている。

十分に知り尽くしている室内なら、どこに家具があるか覚えているので、きちんと歩くことが出来るのだ。

これは視覚に対する埋め合わせであって、視覚が鋭敏であることとは本質的には異なる。

そう、物値段も物の重さ同様に正確に分かることはないのである。

分かると錯覚しているのである。

つまり価格とは作り上げた数字であって、きちんと納得出来るものであるとは限らないのだ。

例として人間の感覚がいかに不確かかを証明してみよう。

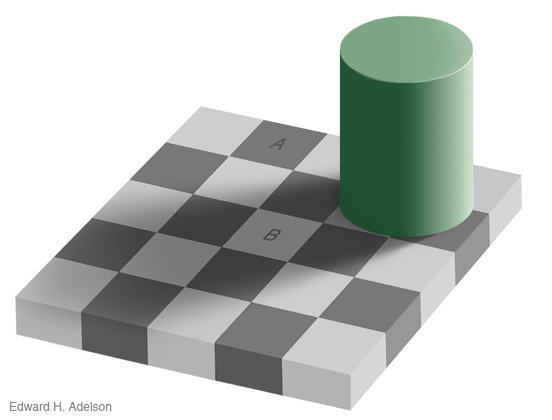

上記のAとBは どちらがより黒いだろうか?

これはどうしても信じられないという人が非常に多いが、 実は同じなのである。

何度見ても信じられないかもしれない。

しかし事実そうである。

なんならカラーコードを示すと#787878である。

(疑い深い読者ならカラーピッカーで検証してみたかもしれないと思うが念のために)

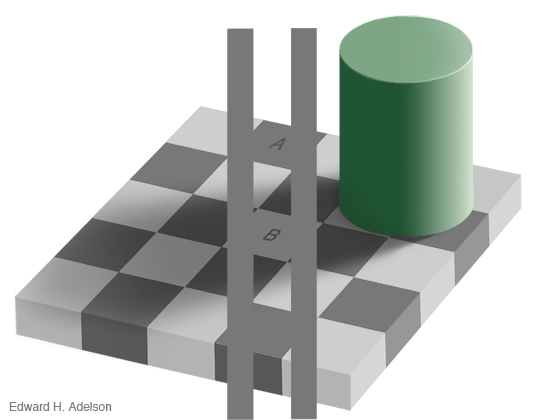

では更に疑い深い読者のために更に検証をしてみよう。

周りを隠して示してみるとどうだろうか。

これならはっきり分かったのではないだろうか。

色は絶対的なグレースケールでは同一のこのAとBだが、なぜ目と脳は違って認識してしまうのだろうか。

それは目と脳にとってはさらに重要な役割があるからである。

目と脳は、目の前にある世界を理解しようとしているのだ。

この絵であれば、これが何を表現しているのかを理解することの方が、絶対的なグレースケールを知るよりも重要なのだ。

絵としては、陰がマスの濃淡に干渉している。

しかし2つのパターンのマスのお互いのコントラストには陰は干渉しない。

それを目と脳は知っているのである。

ちょっと手を加えれば人が知覚しているものについて、たいていどんなことも信じ込ませることができる。

黒い物でも白いと思わせることができる。

その逆もまた同じだ。

そう、主観的には絶対的な物は存在しない。

全ては相対的な対比があるだけなのだ。

そして価格はその最たるものである。

価格は何に干渉されるか

このような質問をされたらどうだろうか。

「今から1,000円を差し上げます。どうですか、嬉しいですか?さらに喜ばせたいので、2倍あなたを喜ばせるためには、いくら差し上げればいいですか?」

実はこの実験を行った結果は、平均約4,000円だった。

2倍喜ばせるためには4倍のコストがかかることになる。

ということは1万円の2倍の2万円を渡した場合、1万円をもらった時の何倍喜ぶだろうか。

少なくとも2倍の喜びはない。

誰かを2倍幸せにするには2倍以上のコストが必要だ。

お金の効果は先細りになっていく。

1万円で買えるものの2倍を2万円では買える。

しかしお金の刺激は2倍ではないのである。

購入させる購入行動でも同様の現象が起こる。

2倍の効果を感じただけでは2倍のお金を払わないのだ。

これは効果の感じ方自体が、全く違う尺度のものを持ち出さなければ、コストに見合わない商品になってしまうことを意味する。

なぜなら価格とは、同じ効果を持つほかのものの価格に干渉されるからである。

お金について人は敏感ではない

わたしたちの文化はお金に夢中だ。

しかしその夢中度に対して、私たちは他の多くのことに比べると、お金そのものについてはそれほど敏感ではない。

私たちはお金の価値の絶対値を常に気にしているが、価格を正確に認識する力が得られているわけではない。

人はアンカリングによる罠や、対比を利用した錯覚や、暗示の力に簡単にひっかっかる。

金融上の意思決定は、ほとんど予測もできなかったほどに、見えない手で導かれている。

あるいは、近年は間違った方向に導かれていた。

意思決定は合理的に行われない

インターネットで稼ぐ場合、物品を売ることだけにとどまらず、サービスを提供することでも稼ぐことができる。

しかしその価値・価格は何によって判断されるのだろうか。

最低限、分かっているのは価格は唯一の答えというものは存在しないということである。

相対的に比較をして価格・価値を決定しているのである。

価値を比較してみせる技術

価値は相対的である。

そしてインターネットでは、去り行く者を後ろから呼び止めることはできない。

一瞬の勝負になるのである。

その一瞬で全ての意思決定を迫るということだ。

あなたのWEBページという営業部隊は不平不満を言わず、あなたの指示通りに機能する。

しかしそのあなたの指示が間違っても、訂正せずにそのまま実行する。

あなたのWEBページの営業部隊が優秀になるために、その指示を徹底して鍛える必要がある。

そう、あなたの発する言葉が重要なのだ。

あなたの営業部隊が、WEBページへの訪問者に対して、商品・サービスの価値を支払う金額以上に高く評価できるように感じられる構造になっている必要がある。

アフィリエイトの破壊...

アフィリエイトの破壊...